A corrupção que assola o Brasil – que desde o seu princípio assolou, mas que atualmente está mais desnudada do que nunca – levou-me a estudar o combate à corrupção republicana proposto por Nicolau Maquiavel. Teria o fundador do pensamento político moderno um ensinamento válido para a corrompida terra brasilis, na qual empresários midiáticos (João Dória, prefeito de São Paulo) e pastores evangélicos (Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro) elegem-se justamente com discursos antipolíticos, da mesma forma como Trump, que conquistou o cargo político de maior poder no mundo dizendo que “As pessoas estão fartas de política”?

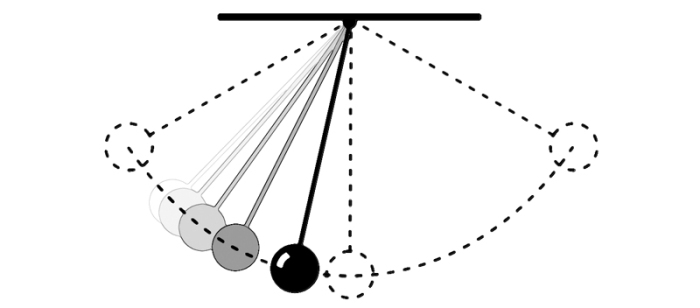

A resposta é: sim. E pelo menos no caso brasileiro, a explicação é a seguinte: se o combate à corrupção maquiaveliano, “velho” cerca de 500 anos, parece inócuo ao nosso corrompido país, “jovem” cerca de 500 anos, isso se deve não à limitação da teoria do italiano, mas, em vez disso, ao alto nível de corrupção da nossa república. Assim como o câncer não quer ser curado, pois seu mórbido desejo é metastasear-se o máximo possível, assim também a corrupção quer crescer sem resistência, até tomar todo o corpo do Estado. Por isso creio ser fundamental conhecer melhor o “remédio” para o mal da corrupção prescrito pelo pensador renascentista da aurora da modernidade.

Antes de combater a doença da corrupção republicana é preciso saber o que é esse mal: a corrupção; e o que é o corpo que ela ataca: a república. Comecemos por essa última. Res publica, ou seja, a coisa pública, é o Estado enquanto propriedade pública, governado em função dos interesses do povo, e não uma res privatam, voltado aos interessesprivados de um ditador, tirano, ou, no caso do Brasil, de um bando de longevos oligarcas.

Dessa perspectiva, vendo que o governo prioriza interesses de empreiteiras, agroconglomerados, canais de televisão e empresas de telefonia, em detrimento explícito dos interesses do povo, seria alienação sustentar que o Brasil é uma res publica. A presente conjuntura grita nos nossos ouvidos que o nosso Estado é uma desavergonhada res privatam. Se, todavia, quisermos insistir no fato de que o Brasil é uma república, o preço a ser pago todavia é assumirmos que é uma república corrompidíssima.

O que, então, para Maquiavel é a corrupção republicana. Conforme diz o italiano, uma república se sustenta através desuas leis e instituições. As primeiras, estabelecendo o que pode e o que não pode ser feito, deveres e direitos de todos. As segundas: fazendo cumprir as leis. Uma república saudável, não corrompida, é tanto aquela na qual as leis são sempre cumpridas por vigilância e competência das instituições, quanto aquela na qual as leis são infringidas, todavia, com instituições que punem/educam os infratores.

Um complicador natural na relação republicana entre leis e instituições é o fato de as leis serem dinâmicas, mudarem conforme as necessidades do povo e a força dele no sempiterno conflito com as elites. Entretanto, é bom que seja assim, uma vez que a liberdade do povo, fundamento das repúblicas, não é um ideal que seja dado ou negado ao povo, mas uma construção real, feita ao longo do tempo. Já as instituições, cujo objetivo é fazer valer as leis, não acompanham as mudanças destas; são estáticas. E é bom que seja assim também, pois instituições que mudassem constantemente, ao sabor dos momentos, não seriam confiável. A virtude de uma instituição é justamente a sua estabilidade diante das mudanças.

Aqui, portanto, vemos que a corrupção está inescapavelmente no horizonte de qualquer república, pois mesmo que leis e instituições cumpram plenamente seus papéis, em algum momento estas estarão defasadas em relação àquelas. E quando as instituições não têm mais capacidade para fazer cumprir as leis, alguns cidadãos se beneficiam disso. Em primeiro lugar, as elites em detrimento do povo. E, em segundo lugar, facções do próprio povo em relação a outras. Quando ambas acontecem simultaneamente, eis a corrupção reificada, ou, na letra de Maquiavel, a República corrompidíssima.

Mas isso significa que a república seja falha em si mesma, e que, portanto, o melhor a fazer é investir em outra forma para o estado? Auto lá! Basta não pressupormos Estados e repúblicas ideais, coisa que Maquiavel ensina do princípio ao fim de sua obra. O inevitável descompasso das instituições em respeito às leis não é um erro, um mal, mas, antes, um fato das repúblicas. O exemplo de Maquiavel para um Estado cujas instituições nunca ficaram aquém das leis era Esparta. O custo dessa “perfeição”, contudo, é que naquele Estado nada podia mudar. Algo antinatural em se tratando de coisas humanas. Criticamente falando, o povo espartano era a priori privado, por exemplo, de desejar, quiçá conquistar novos direitos. Em suma, não era livre.

Se a corrupção, ou seja, a defasagem das instituições ante as leis, é inevitável em uma república, então, combatê-la pode se dar por três caminhos. O primeiro: reformar as instituições para que doravante façam jus às leis existentes. O segundo: mudar as leis para que sejam exequíveis pelas mesmas instituições. Enfim, o terceiro: fazer leis e instituições totalmente novas. As duas primeiras opções são viáveis, porém, têm contra si os riscos de qualquer reformismo – o mal permaneceria presente em pelo menos metade do Estado. A terceira opção, apesar de radical, é a mais indicada por Maquiavel, porquanto estabelece leis e instituições novas, ambas livres dos velhos vícios. Só não devemos chamá-la de “revolucionária” porque o conceito usado pelo filósofo é outro, o de “refundação”.

Para Maquiavel, o único remédio para uma república corrompida é refundar-se. Em outras palavras, o “retorno à origem” dessa república, pois, segundo o renascentista, é lá, e somente lá que leis e instituições estão plenamente alinhadas. Radicalmente falando: confundem-se. O ilustre exemplo de Maquiavel para o seu “retorno à origem” é Roma, cuja virtuosa fundação por Rômulo era repetida sistematicamente na manutenção da saúde do corpo republicano romano ao longo do tempo. Mas oque havia na fundação originária de Roma que, refundado, alinhava leis e instituições e, consequentemente, livrava aquela república da corrupção?

Seria a mítica segundo a qual Rômulo matou o irmão Remo e então fundou Roma? Mas o que diz essa estória? Long story short, que Remo, pretendendoevidenciar que a cidade que o irmão estava fundando era vulnerável e não tinha futuro, pulou a muralha que Rômulo havia recém-construído, e que este, para mostrar que ninguém, nem mesmo um igual – seu irmão gêmeo – poderia infringir a ordem de sua nascente cidade, cometeu um dos fratricídios mais ilustres da história, ficando assim livre para erigir sua cidade que, um dia, seria chamada “Eterna”. Agora, investigar de que forma leis e instituições coincidiram nesse ato mítico e, aliás, bárbaro, porventura não nos afastaria da verdade factual na qual Maquiavel aconselha permanecermos?

Para Maquiavel, o que na verdade havia no princípio de Roma ao qual aquela república retornava para combater as corrupções que a assolaram ao longo do tempo era a virtude de um príncipe ordenador, Rômulo, que não poupou esforços para fazer valer as leis. Até mesmo a mítica encontra pertinência aqui: ao matar Remo por ter infringido a primeira ordem de Roma, qual seja, a muralha da cidade, Rômulo foi ao mesmo tempo a lei a ser cumprida e a instituição que a fez cumprir. Em suma, para Maquiavel, quando uma república estava corrompidíssima, o que ela precisava era de um príncipe virtuoso e corajoso.

Entretanto, como superar essa paradoxal necessidade de um príncipe, de um monarca, justamente por uma república? Sem embargo, era de um príncipe civil, escolhido pelo povo que Maquiavel falava, e não de um monarca que tomasse a cidade à força ou governasse por algum direito divino e/ou hereditário. Com efeito, príncipes podem facilmente tiranizar seus súditos. Estão com a faca e o queijo nas mãos. Não obstante, é quando um príncipe atua não como um ditador dono da res, mas como o primeiro cidadão (princeps) de uma res cuja posse é compartilhada com os súditos, que encontramos a virtude do principado referida por Maquiavel. E não poderia ser diferente, pois, para os mais atentos estudiosos do pensador italiano, ele era absolutamente republicano.

Não há dúvida de que a monarquia é extraordinária – fora da ordem – em se tratando de republicanismo. Contudo, uma vez que a república é a única forma para um estado na qual sua matéria, o povo, pode ser livre, e considerando que a corrupção republicana furta tal liberdade, a corrupção, outrossim, é republicanamente extraordinária. Por isso, quando Maquiavel receita um monarca – desde que civilmente eleito! – a uma república corrompida, assim o faz porque, para ele, “problemas extraordinários exigem soluções extraordinárias”. Um principado civil, metaforicamente, seria uma Unidade de Terapia Intensiva para uma república doente até que ela estivesse curada.

Todavia, não me dei por satisfeito com o maquiaveliano “retorno à origem” como forma de se combater a corrupção republicana romana significando apenas uma volta “terapêutica” à fundação monárquica de Roma na qual lei e instituição se alinhavam na persona de Rômulo. O mito do fratricídio insistia em meus pensamentos que ordem e executor confundidos na mesma pessoa produz despotismos, barbarismos. Onde, então, estaria o virtuoso e crucial ponto originário da fundação de Rômulo no qual leis e instituições se encontraram para produzir res publica, mais especificamente: liberdade para o povo?

Encontrei essa preciosa resposta na monumental obra “Ab Urbe Condita” (Desde a Fundação), do historiador romano Tito Lívio. Depois de narrar detalhadamente o mito da fundação de Roma, Lívio aponta, todavia passageiramente, o que, a meu ver, seja talvez o momento fundacional mais virtuoso, e concreto, ao qual os romanos retornavam sistematicamente para sanar a corrupção que o tempo (o inevitável descompasso das instituições em relação às leis) trazia à sua república. Mas o que diz Tito Lívio sobre isso?

Em primeiro lugar, que a cidade que Rômulo fundara havia sido populada inicialmentesobretudo por excluídos sociais de outras cidades, mercenários desocupados, antigos criminosos, ou seja, toda sorte de gente de índole duvidosa. Antes de criticarmos tamanha abertura, Maquiavel a defende dizendo que, na verdade, tratou-sede uma das grandes virtudes de Rômulo, pois, segundo o filósofo, aceitar indiscriminadamente dentro de suas fronteiras quem quisesse ser romano foi fundamental para, um dia, Roma alcançar o cosmopolitismo que a eternizou.

O grande desafio de Rômulo, por conseguinte, foi o de instituir leis para serem cumpridas por súditos tão pouco civilizados que, como o próprio Rômulo no caso do fratricídio, resolviam seus problemas barbarescamente. Com efeito, seria um idealismo condenável criar leis perfeitas para súditos imperfeitos. Tito Lívio conta que Rômulo teve de resolver duas questões cruciais. A primeira: como deveriam ser as leis de modo que súditos semicivilizados e estranhos a elas pudessem, de fato, observá-las? A segunda: como deveriam ser as instituições públicas de maneira que pudessem punir cidadãos tão rudes de modo civilizante, e não de modo barbarizante?

Aqui já posso apresentar a minha hipótese para a origem precisa – mais precisa do que a que Maquiavel receitou – à qual uma república corrompida deve retornar para combater o seu próprio mal. Essa hipótese, contudo, não refuta a prescrição maquiaveliana, apenas tenta complementá-la. A ideia é a seguinte: para se combater efetivamente a corrupção republicana al Machiavelli, a origem a qual se deve retornar para serem refundadas leis e instituições, pois só assim elas são absolutamente compatíveis e garantem a saúde da república, ou o que é o mesmo, a liberdade do povo, em suma, para fazer tudo isso não basta um monarca corajoso e bem-intencionado, como Rômulo, que confunda em si lei e instituição e que não permita que a sua ordem seja quebrada. Essa origem deve estar no átimo absolutamente realista no qual o Princeps concebe leis e instituições, isto é, a forma do Estado, a partir dos seus cidadãos, a matéria do Estado, e de forma alguma alienado deles.

Se arrisco contribuir com a pragmática maquiaveliana referente ao combate à corrupção republicana é porque não encontrei nos escritos de Maquiavel nada além do “retorno à origem” significando o realinhamento de leis e instituições na figura de um príncipe virtuoso e corajoso. Porém, dando um passo atrás, e pedindo ajuda a Tito Lívio, pude, creio eu, dar um passo à frente de Maquiavel e concluir que tal empreitada significa fazer como Rômulo, isto é: não pensar a forma para o Estado sem, desde o princípio, formatá-la em função da matéria desse estado. Metaforicamente, é agir como um alfaiate, e não ao modo prêt-à-porter.

Todavia, devo reconhecer que a minha hipótese é absolutamente maquiaveliana. Ora, para um pensador a quem só interessava a “veritá effettuale della cosa”, o fato de Rômulo ter pensado a forma de seu estado em função de sua matéria, qual seja, o povo; e, além do mais, ser exatamente isso que qualquer república deve fazer para combater a corrupção que inevitavelmente a assola; para tal pensador essa hipótese não é estranha. Desse modo, creio que minha humilde contribuição deva ser apenas mais uma volta – ou meia-volta – no parafuso realista com o qual Maquiavel, há 500 anos, fixou-se, ilustre e inarredavelmente, na superfície do pensamento político.

Confesso, contudo, que, antes de formular a minha hipótese, o tal “retorno à origem” para se combate a corrupção, que no caso de Roma significava retornar à virtuosa fundação por Rômulo, se aplicado à corrompida república tupiniquim soava demasiado desanimador. O que temos de virtuoso desde o descobrimento do Brasil até a Proclamação da República; entre o esquartejamento do território em capitanias hereditárias legadas a fidalgos da alta aristocracia e a derrota da monarquia pela oligarquia fazendeira, que mentiu ser republicana apenas para governar livremente e instituir uma pseudorrepública, apelidada de “Café com leite” porque nela oligarcas cafeeiros paulistas e leiteiros mineiros revezavam a verdadeira res privatam que era o Estado?

Considerando a origem republicana do Brasil, retornar a ela para se combater a atual corrupção seria o maior tiro no pé. Significa então que o Brasil está condenado à corrupção porque carece de uma origem não corrompida à qual retornar refundacionalmente ao estilo de Maquiavel? Talvez seja o caso de, em primeiro lugar, sermos radicalmente realistas, prudência que o italiano aconselharia, e compreendermos que nunca fomos, de fato, uma res publica; que apenas migramos da res privatam monárquica para uma res privatamoligárquica que, para melhor se manter, aceitou ser pós-verdadeiramente apelidada de república.

Depois de assumirmos a vacuidade da formalidade republicana com a qual as elites enganam o povo, a única coisa que nos resta é reconhecer que a República brasileira ainda está para ser fundada! Por isso a corrupção que furta a liberdade do povo não pode ser combatida republicanamente, porque esta corrupção não é verdadeiramente republicana, mas concretamente oligárquica, e, como tal, sequer é reconhecida pelos oligarcas como corrupção, mas como o seu sempiterno e lucrativo modus operandi. Somente depois que a res for publica, e o povo tão livre quanto as elites sempre foram, é que a prática corriqueira dessas elites será obrigada a engolir a denominação de corrupção.

Como então fundar essa república a partir da “bárbara” oligarquia que ainda governa o Brasil? Politicamente falando, precisamos de um Rômulo tupiniquim que crie formas para a república, isto é, leis e instituições verdadeiramente republicanas observáveis pela matéria do Estado brasileiro, ou seja, os cidadãos; desde que – e isso é fundamental! – ricos e pobres, elite e povo, em suma, todos estejam republicanamente horizontalizados nessa categoria chamada “cidadãos”. Aqui sim podemos, sobretudo devemos falar de Revolução!

O que não podemos é seguir normalizando um pseudo Estado republicano cujas leis, por exemplo, dizem, formalmente, que é crime roubar a riqueza nacional em função de interesses privados enquanto políticos, empresários, e até mesmo grande parte do povo o faz; e isso porque as instituições, que deveriam fazer valer as leis, não têm mais, se é que um dia tiveram, capacidade para fazê-lo. Michel Temer, Aécio Neves, Renan Calheiros, José Sarney, Romero Jucá, Moreira Sales, Paulo Maluf, só para citar alguns – de muitíssimos –, são prova de que o Brasil não é res publica, mas res privatam, e deles.

O combate à corrupção republicana de Maquiavel, contudo, tem a ensinar à res privatam que somos que, em primeiro lugar, precisamos fundar uma res publica. Só assim certas práticas poderão ser reconhecidas como corrupção e doravante combatidas republicanamente, ou seja, com participação do povo. O exemplo da realista fundação das leis Roma por Rômulo dado por Tito Lívio, por sua vez, ensina aos futuros fundadores da República brasileira que ninguém, nem mesmo um gêmeo, um sócio, parceiro do fundador poderá se arrogar o direito de infringir as leis, pois será inescapavelmente punido pelas instituições.

Claro, no Brasil, muitos cidadãos são punidos pelas instituições sempre que infringem as leis, o que até pode convencer alguns de que vivemos em uma república. Mas, verdade seja dita, na maioria esmagadora dos casos são indivíduos do povo que são elencados para encenarem o mito da república brasileira. Até mesmo a recente onda de prisões de grandes políticos e empresários, infelizmente, só estão aí para dar seguimento à fábula republicana que esconde o fato de que vivemos uma crua tragédia oligárquica. Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Marcelo Odebrecht só foram espetacularmente pegos pelas instituições por terem infringido as leis para que os peixes oligarcas verdadeiramente grandes permanecessem livres delas. Pós-modernice par excellence: mudar as coisas para que elas permaneçam exatamente como estão.

Por isso precisamos fundar a república brasileira, para finalmente todos estarmos sob as mesmas leis e à observância das mesmas instituições. Em outras palavras, para que o povo seja tão livre quanto as elites. Não para o povo estar fora do alcance das leis e instituições, como as elites, mas para que estas sejam tão constrangidas a cumprirem as leis quanto ele. Isso significa deixar o concreto Brasil oligárquico no passado e fundar um novo Brasil, pós-ele-mesmo, pós-oligarquia, pós-fábula republicana. Um pós-Brasil fundado do modo como Rômulo fundou Roma, com leis e instituições pensadas de modo realista, isto é, em função do nível de barbárie/civilização dos cidadãos que deverão observá-las. De formas republicanas vazias e de matérias oligárquicas plenas estamos fartos. São essas as “corrupções” que, enquanto não são efetivamente combatidas, impedem que lutemos republicanamente contra a corrupção.

.