Na esteira da polêmica sobre “apropriação cultural” gerada pelo “Caso do Turbante de Curitiba”, qual seja: se uma pessoa “branca” pode ou não usar vestimentas típicas da cultura negra/africana; uma afirmação de ímpeto “politicamente correto” ecoou nas redes sociais: “Não existe raça. Por isso, não existe apropriação cultural”. A frase que pretendia encerrar a discussão, no entanto, levanta importantes questões. Uma delas: se não existe raça (ou qualquer quer nome que a valha) o que dizer de diferenças humanas geneticamente determinadas? Outra: se existisse raça, então existiria “apropriação cultural”? A terceira, decorrente dessa última: por que as culturas, produtos humanos par excellence, seriam inapropriáveis?

Contemporaneamente, ganha força o discurso de que a diversidade humana deve ser explicada pela cultura. Os justos intuitos “politicamente corretos” desse discurso são: a preservação identitária de determinadas culturas; a desconstrução de preconceitos raciais até hoje sobreviventes nas sociedades; e a prevenção contra o ressurgimento de quaisquer ideias de superioridade racial. E para isso, conceitos como os de etnia, povos, comunidades, grupos, tomam o lugar do conceito de raça. Dessa perspectiva, o que constituiria a identidade de uma etnia não seriam características naturais algumas, mas culturais: aquilo que, povos, grupos, comunidades cultuam em comum e que os diferenciam dos demais.

Esse enfoque, porém, não cobre diferenças naturais facilmente observáveis nos seres humanos, como por exemplo as que vemos em alguns esportes, tais como a natação e o atletismo. Independente de suas culturas, os maiores velocistas são invariavelmente negros e negras. Da mesma forma, os mais velozes nadadores são brancos e brancas. Sem desconsiderar consistentes análises sociológicas que apontam que certos esportes são mais elitizados que outros, e que por isso negros e brancos tiveram acessos desiguais a eles, é preciso considerar evidências científicas, sob o risco de sermos pós-modernos, demasiado pós-modernos.

Levando em conta um dado cientificamente irrefutável: a diferença de densidade óssea entre negros e brancos; não é absurdo, nem tampouco desrespeitoso aceitar que, por conta de uma ossatura mais densa, e consequentemente mais pesada em relação à dos brancos, os negros obtém menor performance dentro d’água. Por outro lado, comparativamente aos negros, a menor potência e resistência muscular natural dos brancos os deixa para trás nas pistas de corrida. Atentar a essas diferenças não significa necessariamente ser racista – embora muitos delas se valham e tenham se valido para tal -, mas, essencialmente, racialista.

O racialismo, ou – nome que de fato pouco ajuda – “racismo científico”, é uma “teoria científica das raças humanas” que estuda os tipos humanos a partir de suas diferentes características genéticas hereditárias, tais como, por exemplo, as apontadas acima. Se, para o discurso “politicamente correto”, diferenças culturais explicam satisfatoriamente a diversidade humana, o discurso “cientificamente correto”, por seu turno, não pode deixar de explica tal diversidade sem atentar à diferenças genéticas hereditárias.

O maior desafio dos racialistas, por conseguinte, é o de não serem racistas. Para tal, precisam ser absolutamente críticos em relação às contingências socioculturais e econômicas que, durante séculos, serviram de matéria para que alguns grupos humanos subjugassem desumanamente outros. A insólita virtude do racialismo, no entanto, é ainda se preocupar com diferenças genéticas humanas, todavia ao preço de colocá-las sob um guarda-chuva semântico que apenas atende pelo nome de raças, e isso justamente no contexto contemporâneo, “politica e culturalmente correto”, que, por sua vez, tenta suprimir a pertinência de tais diferenças.

No entanto, eleger a teoria de que as diferenças humanas são apenas construtos socioculturais e não também genéticos/hereditários, mutatis mutandis, é como fechar de vez os livros de ciência para manter aberto O Livro da Teoria da Criação, ou seja, A Bíblia. Ser pós-moderno, demasiado pós-moderno, nesse caso, confunde-se perigosamente com ser medieval, demasiado medieval. Dizer que é o homem, e só ele, que cria as suas diferenças, não é muito diferente do fundamentalismo de dizer que Deus, e só Ele, criou o homem. É anticientificamente dogmático.

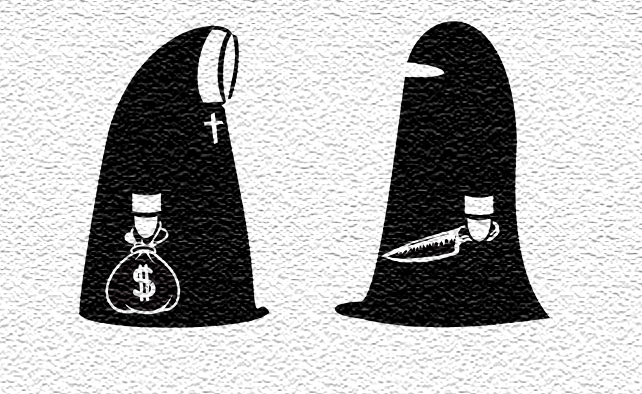

A virtude do ímpeto “politicamente correto” contemporâneo em se recusar à diferenciações racialistas está no fato de lembrar a todos que o discurso racialista pode ser facilmente pervertido e apropriado pelo discurso racista. Com efeito, diante do desafio de acabarmos com o resistente barbarismo do racismo, certos discursos e teorias deveriam calar. Pelo menos até a humanidade alcançar um estágio civilizatório no qual tratar, aberta e cruamente, de diferenças genéticas não ofereça riscos de que certos grupos se considerem superiores e, por conta disso, subjuguem outros.

O vício do discurso “politicamente correto” que refuta as diferenciações racialistas (Não há raça!), no entanto, está em não reconhecer o seu próprio Calcanhar de Aquiles. Ideias de superioridade racial, bem como os males que elas causaram e ainda causam, não estão prescritas em gene algum, mas se justificam de forma muito mais clara culturalmente. O tropeço “politicamente correto” está em não reconhecer que os maiores males podem se justificar mais eficientemente na contingência de discursos culturalistas do que na verdade necessária de dados científicos.

Apesar de a contemporânea politico-correção em respeito à construção da igualdade entre as pessoas exigir que entendamos raça tão somente enquanto um constructo social perigoso, a antropologia e a sociologia, por exemplo, sabe muito bem que diferenças genéticas/fenotípicas afetam e organizam a vida de grupos humanos. Se, por um lado, tais diferenças provocaram e sustentam desigualdades sociais traumáticas, por outro lado, contudo, estabelecem pertenças culturais de valor e acolhimento insuperáveis, ou, para dizer o mínimo, humanos.

Diante da atual força do discurso “politicamente correto”, os cientistas de modo algum deixam de estudar as diferenças genéticas humanas. Apenas são constrangidos a usarem nomes que não causem, digamos assim, “polêmica política”. Como dito antes, em vez de raças: etnias, povos, grupos, comunidades, etc. No final das contas, e infelizmente, a político-correção muitas vezes se dá por satisfeita com meras vitórias nominalistas. Pós-modernice todavia condenável; pois, como provoca Žižek: o pós-moderno é aquele que quer mudar tudo desde que as coisas permaneçam como estão. Assim dá continuidade à sua luta, o que realmente importa a ele.

Todavia, os mesmos riscos e problemas socioculturais dos quais os “politicamente corretos” querem se ver livres não desaparecem ao apenas serem mudados os nomes mediante os quais se quer definir diferenças naturais dentro da humanidade. Ora, se o conceito de raça, por questões culturais, pôde gerar ideias de superioridade racial, os de etnia, de grupo, outrossim podem sustentar ideias de mesmo e vil calibre.

Para se ser “cientificamente correto” hoje em dia é preciso ser ao mesmo tempo “politicamente correto”. Até aí tudo bem. Nada de errado os cientistas serem devidamente civilizados. O mesmo, entretanto, não pode ser dito dos “politicamente corretos”, cujo discurso insiste em ser refratário a certas verdades científicas. Por isso dizem, por exemplo, que “raças não existem”, como se aquilo que racialistas estudam e comprovam inexistisse. O problema de se crer cegamente que tudo é construto social é que aquilo que precede a cultura, e que de forma alguma é anulado por ela, qual seja, a natureza, não é também determinante na existência humana.

A natureza existe, sem a menor sombra de dúvida, mas não foi feita por homens e mulheres, nem tampouco para eles. Dessa visada, é outorgar-se espécie de divindade querer menosprezar determinações naturais. Por outro lado, o que é feito por e para homens e mulheres é a sociedade, a cultura. Somente aí podemos agir como se fôssemos deuses. No entanto, não ao estilo do Deus cristão: único, onipotente e onisciente; mas no máximo ao modo dos deuses do paganismo: um panteão povoado por divindades sem o qual, em idas eras, a humanidade não se reconhecia nem se explicava.

Mais problemático ainda é a político-corretice de se sustentar que todas as diferenças humanas atendem pela acunha de culturais e ao mesmo tempo defender de que “não há apropriação cultural”. Com isso dizem que diferentes etnias, grupos, são inconciliáveis; alienígenas uns aos outros. Cindem a humanidade de modo irreversível. Felizmente, a simples experiência mostra que estão errados. Quaisquer povos, comunidades, podem se apropriar da língua e dos costumes de quaisquer outros. O problema do “politicamente correto” está em achar isso incorreto politicamente.

Se a língua é um dos mais inarredáveis fundamentos de uma cultura, e se o diálogo é a base da civilização, então, sem se apropriarem no mínimo das línguas uns dos outros, povos diversos nunca poderiam estabelecer relações civilizadas entre si. Por que com outros elementos culturais seria diferente? Dizer que “não há apropriação cultural”, em outras palavras, é condenar as diferenças a espécie de eterna barbárie. Sim, apropriamo-nos culturalmente de elementos de outros grupos, mas isso não significa necessariamente furtar-lhe suas identidades. Antes, é um passo civilizado, pois se dialoga com o outro ao se agir, pensar, falar como ele; em suma, ao se apropriar de sua cultura.

Então, a frase “Não há raça! Por isso não há apropriação cultural” é a saída mais fácil, todavia mais burra, para a complexa e interminável epopeia humana chamada civilização. Apropriação cultural há! E é ela que faz com que o mundo não recaia na barbárie. E, pelo menos do ponto de vista racialista, raças há! E são elas que explicam diferenças naturais que conjunturas culturais não o fazem nem tem como fazê-lo. Se ser “politicamente correto” impede que se compreenda as coisas também desse modo, desculpe-me, tal “correção” merece outro nome: limitação.

Os grandes e mais civilizados povos da antiguidade, o grego e o romano, tinham por bárbaros aqueles que se recusavam a apropriarem-se de suas culturas e que preferiam permanecer fechados em suas próprias. Roma, muito mais do que a Grécia, era um convite à alteridade. Qualquer um podia ser romano. Bastava apropriar-se de alguns costumes e leis para se desfrutar da pax romana. Não só há apropriação cultural, como ela é uma virtude humana, quiçá uma das maiores. Sem ela, não seriamos civilizados, mas bárbaros isolados em nossas próprias culturas.